A mediados de los 70 el psiquiatra Herbert Freudenberger describió el burn out como una patología psiquiátrica que experimentaban algunos profesionales que trabajaban en algún tipo de institución cuyo objeto de trabajo son personas. Según los estudios realizados por Freudenberger, este síndrome sería contagioso, ya que los trabajadores que lo sufren pueden afectar a los demás y caer, con el paso del tiempo, en el desánimo generalizado.

A mediados de los 70 el psiquiatra Herbert Freudenberger describió el burn out como una patología psiquiátrica que experimentaban algunos profesionales que trabajaban en algún tipo de institución cuyo objeto de trabajo son personas. Según los estudios realizados por Freudenberger, este síndrome sería contagioso, ya que los trabajadores que lo sufren pueden afectar a los demás y caer, con el paso del tiempo, en el desánimo generalizado.

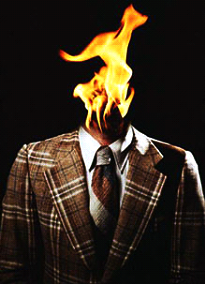

Las traducciones más adecuadas para el término anglosajón Burn out serían las de “estar o sentirse quemado” o “quemarse”. En principio, se trata de una patología que afecta a aquellos profesionales que de alguna manera proveen una relación de ayuda, como pueden ser; educadores, asistentes sociales y operadores sanitarios, este último grupo de trabajadores y en general aquellos que operan en el ámbito de la higiene mental y de las drogodependencias han sido los más estudiados. Herbert trabajaba en una clínica de Nueva York cuando detectó que la mayoría de los voluntarios que trabajaban con toxicómanos durante un período de tiempo de aproximadamente un año, sufrían progresivamente una pérdida de energía, hasta llegar al agotamiento, síntomas de ansiedad y depresión, así como de desmotivación por su trabajo y agresividad hacia los pacientes.

En las personas con síndrome de Burn out se reconocen 3 dimensiones básicas: agotamiento físico y psíquico, despersonalización (incluyendo indiferencia, distanciamiento, hostilidad, despreocupación por los demás y falta de interés por los otros), y falta de realización personal combinada con una baja autoestima y con una cierta tendencia a valorar el trabajo realizado de manera negativa. Los síntomas del burnout son tan variados como las víctimas que lo sufren. No aparecen de la noche a la mañana, sino que son el resultado de un proceso acumulativo que comienza por pequeñas señales que evolucionan hasta un estado de temor profundo al trabajo.

El proceso suele iniciarse con un estado de frustración ante las expectativas no cumplidas, que a menudo suele ser porque los propios profesionales se exigen más de lo que pueden abarcar, y ante el fracaso, se genera en ellos un sentimiento de frustración. Los trabajadores, en vez de afrontar la frustración, se bloquean y pierden entusiasmo en el trabajo. Muchas veces, una pequeña dosis de frustración es buena, ya que ayuda a buscar nuevas alternativas y fórmulas que lo hagan más variado. Sin embargo, si la frustración empieza a ser frecuente, aparecen sentimientos de autoinculpación y descontento con el trabajo que con el tiempo se convierte en agotamiento.